Por chús arellano

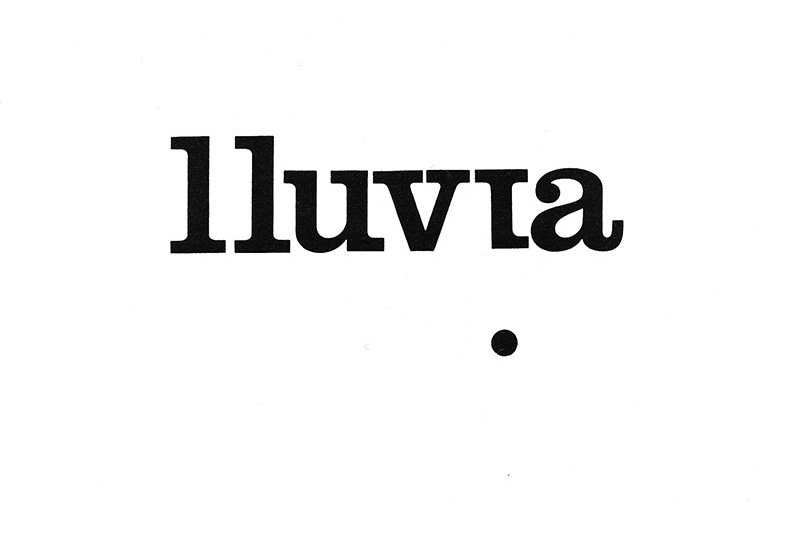

Cómo hablar de un fantasma. Durante mucho tiempo Felipe Boso ha sido (y es) un gran desconocido, un autor al que se conoce más por un solo poema —su famosa «lluvia» con el punto de la i boca abajo; conozco a varias personas que lo llevan tatuado [cómo se puede conseguir tánto con una sola palabra, con un simple gesto tipográfico]— que por el conjunto de su obra. En 2024 se cumplieron 100 años de su nacimiento y apenas se le ha rendido ningún homenaje. Sus pocos libros publicados hoy en día son prácticamente inencontrables: y eso que T de trama se reeditó en 2014 y La palabra islas en 2007, pero acceder a uno de los pilares esenciales de su obra —lo que durante mucho tiempo se ha llamado poesía visual— es casi imposible porque el gran volumen —póstumo— en el que se recogieron muchos textos de este tipo fue Los poemas concretos, de 1994, del que hay escasísimos ejemplares. El otro libro, también póstumo, dedicado a esta variante es Prax (2011, edición facsimilar), también de escaso recorrido en librerías. Y, sin embargo, eso sí, el nombre de Felipe Boso no ha parado de aparecer en decenas de revistas y catálogos dedicados a la poesía visual de la segunda mitad de siglo XX, y tiene un reconocimiento más que evidente en cientos de artículos y tesis dedicados a la poesía experimental de esa época. Se podría decir que no hay estudio sobre la cuestión en el que no aparezca su nombre. Por tanto, parece obvia la importancia de Boso en este ámbito de las letras hispánicas, pero no por ello (o precisamente por ello) ha dejado de ser un fantasma.

Boso siempre fue consciente de su insularidad (posiblemente de ahí su obsesión por las islas): a ellas dedica el libro antes citado, La palabra islas, un libro conceptual en el que alfabetiza (páginas impares) y concretiza (páginas pares) muchos nombres de islas de nuestro planeta; y luego, además, tiene un par de series de poemas visuales sobre este tipo de accidente geográfico: «Robinson escribe» (en Los poemas concretos) e «Islas» (inédita). Hablo de insularidad porque, aunque él procede de la meseta castellana, pronto vuela a Alemania donde se construirá como persona y formará una familia; y será allí desde donde vuelque todo su saber y quehacer poético en armar una obra personal seria y coherente y vincularla con el panorama poético nacional e internacional que se está dando en aquellos años. Y en esto se da otro de los ejes de su vida: su labor como —en términos actuales— gestor cultural.

Lo que me lleva a añadirle otro apelativo: Felipe Boso fue un rizoma (remito al concepto acuñado por Deleuze y Guattari en Capitalismo y esquizofrenia), un conector —o conectador— de poetas y tendencias. Su papel como dinamizador de la poesía visual española en Alemania, y viceversa, da buena muestra de ello; algo —mucho— se deja entrever en el extenso epistolario, del que se ha publicado una parte en Mi jaula es una celda (2017, Ediciones La Bahía): cartas con un amplísimo espectro del mundo literario desde 1969 hasta su muerte en 1983. Idas y venidas desde su insularidad alemana —adonde se mudó por trabajo y encontró el amor—, en las que nunca falta el compromiso, e incluso yo diría la militancia, con la causa poética, a la que dedicó la gran mayoría de sus industrias y esfuerzos. Consciente de dicha insularidad, se dedicó a mandar cientos de mensajes en botellas, a cartearse con cientos de personas afines al mundo literario al que se quería sumar; una generosa correspondencia que fue guardando de forma meticulosa y ordenada en su archivo.

Aunque, como he comentado al principio, su obra publicada en vida es breve: apenas dos libros y unas cuantas colaboraciones en revistas, su producción inédita es enorme. Su archivo personal, que había permanecido prácticamente sin tocar desde 1983, año de su temprana muerte por infarto a los 58 años, fue donado a la Biblioteca Nacional de España por su viuda en 2011 y allí reposa un nutrido número de cajas cargadas de verdaderos tesoros literarios, tanto de poesía discursiva, como de visual, o ensayos y poéticas. A esto hay que sumar su labor como traductor: una magnífica antología de poetas alemanes publicada en dos volúmenes por la editorial Visor (recordemos que por aquel entonces su editor, Jesús García Sánchez, alias Chus Visor, también formaba parte de las filas de la poesía experimental), un libro de Paul Celan titulado Cambio de aliento (Cátedra, 1983). Y, por último, un manual escrito en alemán sobre literatura española del siglo XX, en colaboración con su amigo Ricardo Bada: Ein Schiff aus Wasser: Spanische Literatur von haute (que, traducido, quiere decir: «Un barco de agua: Literatura española de hoy»; de nuevo un barco, conectando mares e islas).

Boso había nacido en un pueblo de Palencia y su rizomaticidad enseguida le hace moverse y buscar sinapsis con otros compañeros de aventuras literarias. La familia se muda a Santander siendo niño; en 1939 se trasladan a Peñaranda de Bracamonte, después a Valladolid, y luego cursa estudios universitarios en Santiago de Compostela, Salamanca y Madrid. Tampoco sabemos mucho sobre cómo fueron sus inicios en la/s escritura/s: él mismo se encargó de borrar esas huellas. Pero sí conocemos al poeta que, a fines de los 60, se zambulle de lleno en lo que entonces se llamó poesía visual o experimental —recientemente la poeta María Salgado ha acuñado una categoría más sustancial: «poesía analírica», en su ensayo El momento analírico: Una historia expandida de la poesía en España de 1964 a 1983. Pues bien, Felipe Boso se incardina exactamente en muchos de los movimientos que en esos años recorrían una literatura con intención universal y que se declaraba heredera de las primeras vanguardias: poesía concreta, Fluxus, minimalismo, conceptualismo, etc. El listado de autores con los que se carteó y relacionó Felipe Boso es largo y variopinto: Vicente Aleixandre, Paul Celan, José Luis Castillejo, Carlos Edmundo de Ory, Camilo J. Cela, José Ángel Valente, Francisco Pino, José Miguel Ullán, Elena Asins, Jaime Siles, Esther Ferrer, Elias Canetti, Haroldo de Campos, Ernst Jandl, Eugene Gomringer, Cirlot, Brossa, Fernando Millán, Rafael de Cózar, Esther Tusquets, Andrés Sánchez Robayna, Ignacio Gómez de Liaño, Isidoro Valcárcel Medina, y un larguísimo etcétera. En muchos de estos escritores hay un cuestionamiento y una preocupación por el lenguaje como pieza esencial del cambio; no entienden lo revolucionario sin un lenguaje nuevo capaz de poner en cuestión el statu quo. Recordemos que en España se viene de una poesía realista y social, que es la que ha imperado e impregnado los años 40, 50 y 60, y hay un cansancio con respecto a estas poéticas. Como reacción a ello, ya a finales de los 60 y en los 70 los jóvenes vates buscan nuevos caminos: la tendencia que alcanzó más visibilidad fue la de los novísimos, gracias a la exitosa antología de Castellet de 1970, pero al mismo tiempo había varios grupos de poetas visuales proponiendo y oponiendo otras estéticas, y que, quizás por sus propias luchas internas, quizás porque la literatura oficial no sabía cómo leerlos o quiso ningunearlos, quedaron desdibujados entonces; aunque en el siglo XXI van siendo cada vez más reivindicados: uno de los mejores ejemplos de este redescubrimiento es la exposición que montó el Museo Reina Sofía sobre los encuentros de Pamplona de 1972.

El caso que nos ocupa, el de Boso, es en este sentido paradigmático: consciente de su insularidad y de su alejamiento de los núcleos literarios peninsulares, hace esfuerzos titánicos para conectar(se con) dichos núcleos, para colocar a los autores hispánicos en el panorama internacional, o al menos en el alemán. Y esto a costa incluso de su propia obra, que en muchas ocasiones va a dejar en segundo lugar para dar prioridad a su faceta rizomática, a sus compañeros de viaje. Quizá los mejores ejemplos de esta labor son los dos números de la revista Akzente, el 4 y 5, o su artículo para la revista Poesía, n.º 11.

A Boso le sorprendió la muerte en un momento de plenitud creativa (o, si se quiere, cuando menos, de plenitud editorial: exceptuando T de trama, todos sus libros se están publicando en los 80, tanto el de las islas como sus traducciones o el ensayo sobre literatura española); después de años y años trabajando a pico y pala —en poemas visuales, epistolario, revistas, etc.—, todos esos frutos empiezan a ver la luz; y además siente el reconocimiento de sus interlocutores contemporáneos. ¿Y qué es ser contemporáneo? Tomando como referencia unas palabras de Didi-Huberman, que a su vez parafrasea a Giorgio Agamben, «ser contemporáneo es una tarea que exige coraje —virtud política— y poesía, que es el arte de fracturar el lenguaje, de quebrar las apariencias, de desunir la unidad del tiempo», «ser contemporáneo significa volver a un presente en el cual nunca hemos estado». Pues bien, creo que Felipe Boso responde perfectamente a esta definición y es un creador que hoy, a 100 años de su nacimiento, 42 de su muerte, es plenamente contemporáneo.

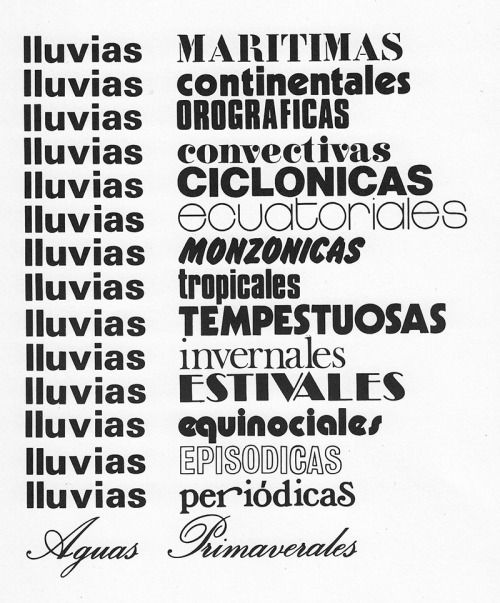

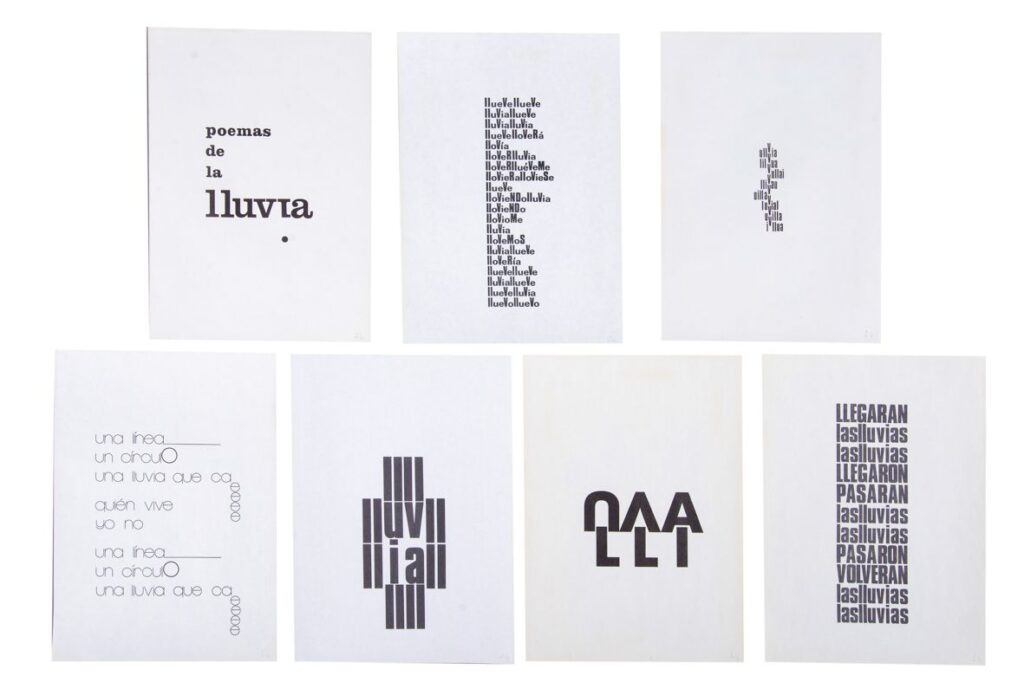

Volviendo al principio: nuestro autor es mayormente conocido por un solo poema de una sola palabra, pero quizás no tantas personas saben que este poema, «lluvia», forma parte de una serie de 13 textos (algunos de ellos aún inéditos: en la imagen de más abajo reproduzco seis de ellos) en los que la lluvia muta y se metamorfosea, su sentido llueve, crece o se reduce y multiplica sus significados conforme se avanza en la lectura de todo el conjunto. Por eso es tan importante que la obra no publicada de este autor salga a la luz: primero porque se interrumpió en un momento clave de su trayectoria, pero segundo —y quizás más importante— porque muchas de sus creaciones tienen un carácter secuencial, serial, sin el cual nos estamos perdiendo gran parte del sentido de estos poemas. En el caso de «lluvia», solo conocemos la huella fantasmagórica del más famoso. Cómo comunicarnos, entonces, con ese fantasma: habrá que recurrir a gestos levísimos que permiten conectar el más allá con el más acá: esa contemporaneidad que viene del pasado. Habrá que tirar de imaginación e inventarse todo lo que no hay. Estas son, entre otras razones, las que hacen que muchos de los poemas de Boso funcionen por cuestiones que son casi imperceptibles: apenas mueven un punto —y pienso en la obra de Kandinsky, Punto y línea sobre el plano— o entrecortan las sílabas de una palabra para conseguir efectos inesperados, o aíslan las islas (tratando de ser letras), o descomponen la esencia geométrica de los caracteres occidentales para que nos demos cuenta de qué está hecho todo nuestro lenguaje: de palabras, palabras, palabras.

chús arellano

Colaborador de Anfibia

chús arellano (Madrid, 1973)

Alterna las facetas de profesor, poeta inédito y ex-lexicógrafo. En su tercera acepción, redactó diccionarios durante algunos años, entre los que destaca Redes, dirigido por Ignacio Bosque. Como profesor imparte clases de Lengua y Literatura, y ha facilitado nociones de poesía. Por último, como poeta publica poco, y no está claro lo que hace: buscando sextinas; formando dúo con Ignacio Miranda; integrando colectivos como estruendo mudo, el Zírculo Inestable de Tiza o la revista entonces, o intentando construir páginas cúbicas. Actualmente es integrante del seminario Euraca.